L’eau potable de votre puits est-elle sécuritaire? Cette question, vitale, semble peu préoccuper plus du tiers (35 %) de la population de l’Estrie qui tire son eau potable de puits individuels. Pourtant, des études démontrent que plusieurs de ces puits sont contaminés, la plupart du temps de façon naturelle. Malgré les dangers potentiels pour la santé, seul un petit nombre de propriétaires font analyser leur eau. Pour inverser cette tendance, les municipalités estriennes de Maricourt et de Sainte-Cécile-de-Whitton ont décidé de se jeter à l’eau et d’agir.

Toutes deux participent au projet «Mon eau, mon puits, ma santé». Une initiative qui vise à sensibiliser et accompagner les propriétaires de puits privés sur l’importance d’analyser la qualité de leur eau potable.

Au cours de l’automne, les citoyens de ces deux municipalités auront l’occasion de faire tester leur eau à des taux préférentiels. Tout en recevant gratuitement un soutien personnalisé.

Ce projet est le résultat d’une collaboration entre la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales (CIRUSSS) de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), des organismes de bassins versants, des directions de santé publique et des municipalités.

Un projet basé sur des résultats prometteurs

Cette réticence des propriétaires à faire analyser l’eau de leur puits n’est pas propre à l’Estrie. La même tendance est observée un peu partout dans la province. Ce qui a poussé, en 2018, la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches à interpeller Lily Lessard, chercheuse en santé communautaire à l’UQAR et co-titulaire de la CIRUSSS à ce sujet.

«Nous avons fait une recension de la littérature sur cette question. Pour comprendre ce qui fait obstacle et empêche les gens de faire analyser leur eau. Et voir quelles sont les stratégies qui marchent le mieux», explique Tamari Langlais, coordonnatrice de recherche de Mon eau, mon puits, ma santé à la CIRUSSS.

À partir de ces recherches, des partenaires ont initié des projets pilotes dans la région de Chaudière-Appalaches. Dont les résultats ont été tellement positifs que la formule a ensuite été répétée ailleurs au Québec.

«Lors du projet pilote, nous avons atteint en moyenne des taux de 19 % des gens qui ont fait analyser l’eau de leur puits. Et même 30 %, dans le cas de deux municipalités. Alors qu’habituellement, ce sont environ 4 % des propriétaires qui ont ce réflexe», pointe Tamari Langlais.

Le secret du succès : la participation citoyenne

Le secret de cette «recette gagnante»? La participation citoyenne.

«Mon eau, mon puits, ma santé est un projet vraiment centré sur la communauté. Certaines municipalités identifient des ambassadeurs. Qui vont parler à leurs concitoyens et montrer l’exemple. Là où il y a des ambassadeurs motivés, on constate de plus haut taux de participation», fait savoir Tamari Langlais.

Dans le cadre de ce projet, les propriétaires de puits à Maricourt et Sainte-Cécile-de-Whitton peuvent faire analyser leur eau potable dans un laboratoire avec un rabais pouvant aller jusqu’à 59 % du prix régulier.

Les expériences passées démontrent toutefois que c’est le facteur humain qui prend le dessus sur le facteur économique. «Même avec un rabais, si nous n’avions pas d’ambassadeurs motivés, ça ne marchait pas», souligne Tamari Langlais.

Soutien du COGESAF

En Estrie, l’initiative est portée par le COGESAF, l’organisme responsable des bassins versant de la rivière Saint-François.

Le COGESAF offre aux deux municipalités de l’accompagnement pour former les employés municipaux et les ambassadeurs responsables de la démarche. L’organisme se charge aussi de la logistique du transport des échantillons d’eau vers le laboratoire.

«Lorsque les propriétaires vont recevoir les résultats de leur analyse d’eau, nous les supporterons en ce qui concerne l’interprétation. Ainsi que les mesures qui pourraient être mises en place pour traiter la contamination, s’il y en a une. Nous faisons en quelque sorte le «service après-vente» », illustre Julie Grenier, directrice de projets au COGESAF.

Objectif : éduquer et sensibiliser la population

Le directeur général de Maricourt, Francis Larivière, explique que le conseil municipal a choisi d’agir parce que les citoyens et les élus se questionnent sur la qualité de l’eau potable.

«Nous sommes une municipalité où l’ensemble des propriétés utilisent des puits et des fosses septiques. Alors que nous voyons de plus en plus, dans les médias, des informations concernant des problèmes de manganèse, de plomb et autres dans l’eau. C’est donc pour nous une belle opportunité de collaborer avec le COGESAF», expose-t-il.

Pour la mise en œuvre de ce projet, Maricourt compte sur le soutien de citoyennes bénévoles. Toutes membres du nouveau Comité consultatif en environnement mis sur pied plus tôt cette année. Au cours des derniers jours, ces personnes ont aidé l’équipe municipale pour l’envoi postal de documents d’information destinés aux citoyens.

L’intérêt est tout aussi grand du côté de Sainte-Cécile-de-Whitton. «Ce projet m’a interpellé parce qu’il peut rejoindre un grand nombre de citoyens. Notamment en raison du coût abordable et de la variété des analyses offertes», indique le maire, Pierre Dumas.

«Mon objectif est de sensibiliser et d’éduquer la population sur l’importance de faire analyser son eau. Grâce à la collaboration du COGESAF, qui accompagne nos citoyens dans l’interprétation de leurs résultats, ceux-ci peuvent consommer une eau de meilleure qualité. Ce qui est très important pour la santé», ajoute-t-il.

Alors que Maricourt s’est jointe récemment à cette initiative, Sainte-Cécile-de-Whitton a amorcé le projet le printemps dernier. Ce qui a permis à des propriétaires de faire analyser leur eau.

«Certains ont eu la surprise de découvrir que leur eau n’était pas potable. Nous souhaitons donc vivement que d’autres citoyens participent aux analyses cet automne. Nous ferons la publicité nécessaire en ce sens», confie Pierre Dumas.

«On joue à la roulette russe»

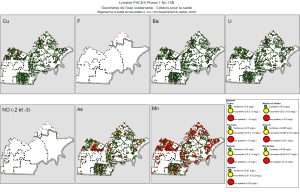

Les dangers d’une eau contaminée est bien réelle en Estrie. Une étude, réalisée dans le cadre du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES), démontre de fortes concentrations en manganèse (26 % des puits) et en arsenic (8,2 % des puits). Des contaminants présents de façon naturelle. Qui, à des concentrations trop élevées, peuvent avoir des effets neurologiques (manganèse) ou causer des cancers (arsenic).

«En Estrie, en ne faisant pas analyser l’eau, on joue un peu à la roulette russe », marque Julie Grenier. «Les gens se fient à l’odeur et à l’apparence de l’eau pour savoir si elle est bonne ou pas. Ils disent : «je bois mon eau et je ne suis pas malade. Je n’ai donc pas besoin de la faire analyser.» Mais l’arsenic, ça ne goûte rien et ça ne sent rien. Ça ne change pas non plus la couleur de l’eau. Lorsqu’on boit quotidiennement de l’eau avec de l’arsenic, on n’est pas malade tout de suite. C’est à plus long terme qu’on voit des occurrences de cancers. Ou toutes sortes de problématiques pour la santé.»

La Direction de santé publique de l’Estrie sensibilise d’ailleurs les citoyens sur ces questions depuis plusieurs années. Par le biais de campagnes d’information et de documents disponibles en ligne.

Malgré tous ces efforts, il est encore difficile de convaincre les propriétaires de passer à l’action. «Même quand on mentionne aux gens qu’ils vivent dans un secteur où les concentrations d’arsenic sont élevées, ils ne font pas toujours le pas supplémentaire pour faire analyser leur eau. C’est pourquoi, avec ce projet, nous allégeons la charge des citoyens. Pour faciliter la prise du réflexe de faire régulièrement analyser la qualité de l’eau de leur puits», révèle Julie Grenier.

Quand faire tester son puits?

La Santé publique recommande de faire tester la microbiologie de l’eau d’un puits deux fois par année, idéalement au printemps et à l’automne. Parce que ce sont des moments où il y a un plus grand apport d’eau et lors desquels les puits sont plus vulnérables à la contamination par des bactéries. Et au moins une fois durant la durée de vie d’un puits pour l’analyse des métaux, nitrites et nitrates.

«Il faut développer ce réflexe et l’entrer en priorité dans notre routine. Au même titre que les campagnes pour changer les batteries des détecteurs de fumée», affirme Julie Grenier.

Quoi faire en cas de contamination?

Lorsqu’il y a contamination de l’eau, il faut installer un système de traitement approprié. Pas évident, toutefois, de bien choisir son fournisseur. Car tous n’ont pas les mêmes compétences, le même professionnalisme et la même éthique, prévient la coordonnatrice du projet, Tamari Langlais. «Certaines entreprises vendent des systèmes de traitement sans avoir nécessairement reçu la formation pour savoir ce qui fonctionne, selon les contaminants.»

Auparavant, le ministère de l’Environnement publiait sur Internet une liste des spécialistes accrédités. Comme il le fait actuellement pour les laboratoires effectuant des tests. Ce secteur d’activité est toutefois en restructuration actuellement et cette liste n’est plus disponible en ligne.

Le COGESAF ne dirigera donc pas les propriétaires qui ont besoin d’un système de traitement d’eau vers une entreprise en particulier.

«Pour discriminer, ça nous demanderait d’être toujours aux aguets. Et de vérifier nous-même la qualité des appareils qui sont vendus. De même, nous ne voudrions pas privilégier une compagnie plutôt qu’une autre. Par contre, nous indiquerons aux gens quels critères tenir compte lorsqu’ils choisiront un type d’appareil», informe Julie Grenier.

Tout est donc réglé, une fois le système installé? Oui… et non. Le propriétaire a tout intérêt à en faire l’entretien, s’il ne veut pas se retrouver avec d’autres problématiques.

«Souvent, les gens oublient de faire l’entretien de leur système. Par exemple, on ne change pas régulièrement les filtres. Ce qui fait que les contaminants peuvent s’accumuler et finir par être relâchés dans l’eau. On se retrouve alors avec plus de contaminants dans l’eau filtrée que dans celles qui ne l’est pas», tient à souligner Tamari Langlais.

Des initiatives populaires

Un projet semblable avait été déployé en 2022 à Stoke, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli, dans le Val-Saint-François. Avec des résultats au-delà des attentes. «Ça a vraiment soulevé les passions. Les gens s’inscrivaient rapidement et nous avons dû fermer les vannes car nous n’avions que 50 trousses disponibles. Pour nous, ça démontre qu’il y a un besoin clair de la population», soutient Julie Grenier.

Un engouement qui s’explique peut-être aussi par le fait que les coûts d’analyse étaient en grande partie payés par une subvention. Ce qui n’est pas le cas à Maricourt et à Sainte-Cécile-de-Whitton. Où les propriétaires ont accès à un rabais, mais doivent payer la facture.

La municipalité de Maricourt aimerait joindre environ 10 % des propriétaires de puits avec ce projet. Soit environ une vingtaine d’installations. Un taux qui, selon le directeur général, serait «une belle réussite».

Les propriétaires maricourtois doivent s’inscrire avant le 22 août pour recevoir une trousse d’échantillon d’eau le 8 septembre. Ou encore avant le 19 septembre pour la trousse offerte le 6 octobre.

Bien que le projet avec le COGESAF soit terminé après ces deux phases, Francis Larivière avance que le conseil municipal songe déjà à la suite des choses.

«Si nous constatons un engouement des citoyens, il est possible que nous organisions une autre campagne. Qui pourrait même avoir lieu une fois par année. Ce qui serait réaliste et respecterait notre capacité de gestion.»

La suite du projet en Estrie et ailleurs au Québec

Julie Grenier croit qu’une telle initiative serait bénéfique pour d’autres localités de l’Estrie.

«Pour les municipalités qui n’ont pas de système d’aqueduc, je pense que c’est un service intéressant à offrir aux citoyens. Le coût est vraiment moins cher quand on passe par un achat groupé. Somme toute, ce ne sont pas des sommes astronomiques. Un avantage qu’une municipalité pourrait considérer dans son budget. Si les gens d’une municipalité sont déjà formés, nous pouvons les accompagner pour faire le lien avec le laboratoire.»

Le plan directeur de l’eau du COGESAF prévoit d’ailleurs un déploiement de projets semblables sur l’ensemble du territoire. Mais le financement reste à trouver.

Quant au déploiement dans le reste de la province, l’UQAR souhaite trouver un porteur de dossier pour la suite des choses.

«Nous sommes d’abord une chaire de recherche sur des sujets qui préoccupent les populations rurales. Maintenant que le projet marche bien, nous allons bientôt le «donner en adoption» à un autre organisme. Qui chapeautera tous les projets en branle un peu partout au Québec. Si d’autres municipalités embarquent, ça fera en sorte que les coûts d’analyse seront moins chers pour tout le monde», signale Tamari Langlais.

ÉGALEMENT À LIRE dans le Val-Ouest :

Le Val-Saint-François veut rentabiliser son ancien dépotoir avec l’énergie solaire (juillet 2025)

L’état de l’eau au Québec en 2025 (chronique – juillet 2025)

Plantation de 505 arbres à Melbourne : «Nous le faisons pour la Terre» (juin 2025)

Environnement : Racine écope d’une sanction de 10 000 $ (janvier 2025)

Déversement d’eaux usées à Richmond : un cas qui n’est pas unique (décembre 2024)

Projet domiciliaire à St-François : inquiétudes pour l’eau potable (octobre 2024)